2014西泠春拍:中外名人手迹专场 五月三日上午九时三十分

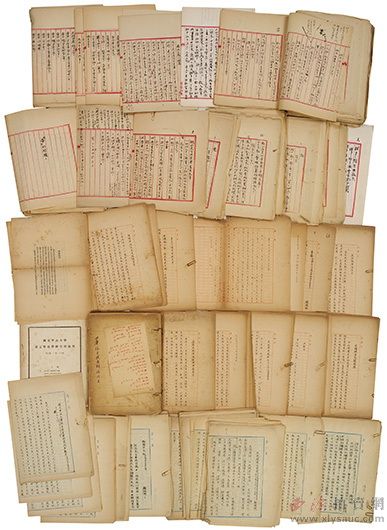

今年是历史学家顾颉刚先生(1893~1980)诞辰一百二十二周年,西泠拍卖于此之际此次有幸征得了顾颉刚的文稿一批,大体计有三十七种,总共煌煌近六百页稿纸,从学术的脉络上集中地体现了顾颉刚古史辨伪、民俗学研究及国学研究、民间艺术保护等主要研究方面的成果。顾颉刚不仅是古史辨学派的创立者,同时又是中国民俗学的宣导人,并开创了中国历史地理学的研究;若论其一生的学术成就,无论是他开拓的领域之广,啓发的思辨之深,还是他身后的着作之丰,都令人高山仰止,难以望其项背。西泠此次收的文稿时间跨度大,其中系年者大致写于1918~1937年,涵盖了顾氏从26岁到45岁的前半段学术生涯;涉及范围广,从历史、艺术到宗教都有所涉及,颇能体现顾颉刚先生学术思想的点点滴滴,其中多种文稿未见于《顾颉刚全集》之目录,弥足珍贵。

2014西泠春拍:顾颉刚 文稿一批

部分著录:《顾颉刚全集》,全62册,中华书局,2006年。

说明:此批为现存极大量的顾颉刚文稿,大体计有三十七种,用“禹贡学会”、“文华阁”等稿纸写就,总共煌煌近六百页。且贯穿这位中国现代最著名的历史学家大半生的学术生涯,涉及许多重要的史学著作,难能可贵。

顾颉刚先生名诵坤,字铭坚,号颉刚,祖上曾被康熙皇帝誉为“江南第一读书人家”,故他自幼便受到良好的教育,广读经典,对史书尤为铭心。他早年就读于北京大学国学门,师从胡适先生,因受到梁启超、章太炎的思想启发,产生了批评的精神,又并受胡适、钱玄同研究方法的影响,奠定了对古史怀疑的精神,建立了辨古的研究方法。他最初留校于北京大学图书馆,亦曾在商务印刷舘编译所专任编辑;二十年代初期,他提出中国古史是“层累地造成的,发生的次序和排列的系统恰恰是一个背反”的观点,并集结古史论辩文章,主持编印《古史辨》论文集,大胆疑古,将矛头直指历代相传的“三皇五帝”观念系统,一时之间振聋发聩,引起学界激烈论战,一举成名,曾先后受聘于北大研究所国学门、厦大国学研究院、中山大学历史系、燕京大学。建国后还曾整理《尚书》,并在毛主席、周总理嘱托下主持二十四史标点工作。傅斯年曾言道:“史学的中央题目,就是你这‘层累地造成的中国古史’,你在这个学问中的地位,便恰如牛顿之在力学,达尔文之在生物学”,给予了顾颉刚极高的评价。

顾颉刚深研学术,但并非独坐象牙塔的学者:他曾研究民歌方言,“五卅惨案”发生后以通俗歌谣的方式书写反帝传单,引街头巷尾传唱,爱国观念深入人心;他研究社会学,曾亲身带队进妙峰山考察进香活动;他在学院中深具影响力,但从不八面玲珑,甚至因此与鲁迅发生矛盾。此外,无论在哪一个研究领域,顾颉刚除了开疆辟土、提出重要问题、书写论文专着之外,还往往组织学术团体,创办学术刊物,出版丛书;一面整理、标点前人之有关着作,一面倡导、发起同人之考辨,同时兼顾提拔、奖掖后学之新进;其学术成就既能在一般社会民众之中引起思想的震动,又能在学院开枝散叶。故而仅以君子孑立之身,竟每每在学界、文化界起到重大的推动性作用。

按照《顾颉刚全集》,我们将此批文稿分为古史辨、民俗学和宝树园文存三类,以下就对文稿的情况作一简单介绍:

(一)古史辨类

古史辨是顾颉刚学术研究中最核心的部份,也是顾氏在史学界影响最大的学说。这批文稿大体可分为十八种,组成较为复杂,多为《顾颉刚全集》目录所无,按内容可分为古史考辨,古书真伪、内容和着作时间考辨及史实研究三类;按照形式则可分为文稿和史料整理抄稿两类。

古史考辨部份的遗稿分别与顾颉刚的两个重要学术论点相对应,其一是顾氏前期提出的“层累地造成的古史说”,其二是后期的“五德终始说下的政治和历史”。前者提出层累形成的古史是各时代之先民塑造而出的,时代越往后的,反而传说系统在时间上越发提前;后者则认为这种历史的堆积主要是从刘歆为王莽篡位时塑造出的。这两种观点所针对的都是中国古已有之的三皇五帝传说系统。在这批文稿中,“帝、王、君、后辨”相关文稿与抄稿主要就是针对甲骨文、金文以至先秦文献如《周易》、《诗经》、《春秋》、《礼记》,及后期文献如《路史》,通过其中出现的“帝、王、君、后”之字义变化,考辨在不同时期对帝王及信仰系统的不同认识。尽管只有在1936年发表的《三皇考》中,才集中体现了对“皇”和“帝”字义变化的研究,但对于这方面的史料工作之搜集,在顾颉刚1919到1929年的读书笔记中可以发见许多相关的工作,已对这个题材进行了持续的整理与研究。《潜夫论中的五德系统》等文稿则是在“五德始终说”的基础上进行的。古书辨伪部份的文稿主要是对《左传》的研究法及相关的抄稿,以及对《诗经》的研究抄稿。史实研究部份文稿则是对两汉到宋代的历史、社会情况之查考。从这一部份的文稿中,可以了解顾颉刚考辨古史时选取、摘录及分析、运用材料的基本工作法。

(二)民俗学研究类

顾颉刚早年考入北大预科后,曾经一度将戏园子为“正式课堂”,甚至想撰写一部包罗古今戏剧的《戏通》,最后虽未成稿,但他的兴趣一直不灭。1918年,他看到《北大月报》上由刘复、沈尹默二位先生整理的歌谣后,开始自己动手搜集吴歌,编纂成集。同时,由于五四新文化运动时期对大众文化艺术的提倡,他对地方歌谣、戏曲、民间传说的演变等问题也产生了浓厚兴趣;胡适《水浒序》中对故事的研究方法又深深影响了他,让他意识到“研究古史也尽可以应用研究故事的方法”。顾颉刚在民俗学领域主要的研究范畴有三:吴歌、孟姜女的故事及神道与社会的研究。他倡导将民间歌谣、戏剧、故事、风俗、宗教和传统经史之学置于同等地位进行研究,对民俗学和民间文学的研究做出了卓越的贡献。

本批文稿便是关联到顾颉刚民俗学研究的重要范畴,包含四种文稿。孟姜女故事的研究是顾颉刚在民俗学方面树立的一块丰碑,文稿中的《孟姜女故事歌曲的甲集弁言》便是学界许多同人对孟姜女故事发生兴趣后,寄赠顾颉刚的相关材料之出版物。《山歌序》则是顾颉刚关于吴歌史的重要论文。在《小说月报》“读书杂记”栏目中陆续发表的十八篇关于戏剧和歌谣的短文则是带有考据性质的小札。这些文章共同构成了顾颉刚先生对民俗学研究的面貌。

(三)宝树园文存类

这一部份的稿件之原文基本上收录于《顾颉刚全集·宝树园文存》,共有十五种文稿,写作时间从1918年直到1937年,大体是在顾氏从26岁到45岁的前半生中完成的。“宝树园”是顾氏先祖所建的花园,而顾颉刚先生在苏州的故居即建立在此园旧址之上,是以其女儿以此为名编订遗集,并遵照顾颉刚1949年自编的《上游集》体例,将顾氏的各种体裁之短文合辑入内。其类别按照学术、教育、边疆与民族、文化、政治几类来划分,虽“多琐屑之言”,但能反映顾氏一生不同阶段的生活。稿件全部写于“禹贡学会”的稿纸上,禹贡学会是顾颉刚与谭其骧共同发起,系开中国历史地理学研究之先声的学术团体,1934年筹备,1935年正式成立,并出版《禹贡》半月刊,可知这批稿件抄写时间应在1934~1935年之后。顾颉刚行文雄健淋漓,态度坚决,从不犹疑滞怠,并长于深入浅出地阐明自己的学术观点和基本态度,诵读这批文稿,尤可知之。

稿件中多序言文章,其中《北大国学门研究所周刊一九二六年始刊词》是顾氏关于国学及学术研究基本态度很重要的一篇宣言,《震宗报十周年纪念号题辞》亦是关于回教文化、边疆关系的重要文章,更是顾颉刚钢笔手书的标准件。其余如为《国立中山大学语历所研究所年报》所作序言、为学生朱士嘉《中国地方志综录》、李晋华《明代勅撰书考》等着作所写序言,均能不同程度地反应顾氏在治学上的方向与观点,以及他对艺术赏鉴与创作的观点。而杨惠之塑像的反覆调查与考证,以及对友人陈万里《大风集》等三部着作的序言,则反映了顾氏在艺术鉴赏、文物保护、民俗文化等方面的观点与研究。

顾颉刚的学术活动与中国古史研究同步而行,他的研究也基本上代表了当时的学术研究方向。1926年,《古史辨》第一册刚刚出版,美国学者恒慕义(A.W.Hummel)就意识到其重要性并迅速地将其介绍到美国学术界,1931年顾颉刚的“自序”也被翻译成英文。在日本,顾颉刚的学说也有很大影响。许多不同国家的研究者都认同顾颉刚是中国史学领域开创性的学者,是那个时代最具有创见和前瞻性的思想者。

在《北京大学研究所国学门一九二六年周刊》始刊词中,顾颉刚曾说:“凡是真实的学问,都是不受制于时代的古今,阶级的尊卑,价格的贵贱,应用的好坏的。”他还写道:“我们研究的成绩,或浅陋,或错误,这是无关重要的,因为一种学问在创始时代必不能免于浅陋和错误。惟其能在浅陋和错误之后再加以不断地努力,自然能做到高深的地步”。书山之路如何踏穿,学术之海如何泛过,“真实的学问”又为何物,但看顾先生这一生的成绩,便可领略一二。愿其文稿,在人浮于事的此世,能够再次唤起人们对真实的学问之向往,这也是西泠用心推出这批文稿的景愿。