公元1368年,受到驱逐的元代蒙古统治者退居漠北,朱元璋在南京称帝,国号为“明”。这一历史事件不止于一般的改姓易代,更象征着汉族文化得以复苏。因为从元代文人手中承接文化脉络的士大夫始终试图复古,即恢复至未遭北方野蛮民族蹂躏的宋代文化。换言之,明代士大夫欲以距离自己最近的宋文化之巅峰状态来重构日益受损的理想世界。在这样的美好愿景下,各种文艺与技术都有了长足发展的空间。所以,明代人普遍沉浸在丰富的物质与进步的技术所带来的精致生活中。

经过两个多世纪的发展,后期的明王朝虽然各种社会问题丛生,但是已然取得了文艺方面的巨大复兴。17世纪中叶的江西文人徐世溥在写给友人的信札中,表露了他对万历年间文化兴盛局面的赞誉:

当神宗时,天下文治响盛。若赵高邑、顾无锡、邹吉水、海琼州之道德风节,袁嘉兴之穷理,焦秣陵之博物,董华亭之书画,徐上海、利西士之历法,汤临川之词曲,李奉祠之本草,赵隐君之字学。下而时氏之陶,顾氏之冶,方氏、程氏之墨,陆氏攻玉,何氏刻印,皆可与古作者同敝天壤。而万历五十年无诗,滥于王、李,佻于袁、徐,纤于钟、谭。

不止如此,万历文艺盛况仅仅是巅峰状态的缩影,之前明代早中期的贤达便已数不胜数,之后更有被黄宾虹称作“启祯诸贤”的士夫。其关键在于“人物”风流,有人则有品,而注重“流品”正是明人的重要特点。朝堂之上,各种政治派别形成了人物的流品,文艺亦然。诸艺之中,书法的地位最高,亦最能与“人品”结合。故而“书品如人品”并非空谈,而是人之好恶所在。如宋代司马光、苏轼之高品,片纸流布人间,即为世人争颂。而蔡京、秦桧之流,虽然工于书艺,以其奸回险诈,人多恶见其书,以至于鲜有传世。

嘉靖间大收藏家项元汴的长子项穆着《书法雅言》,颇能代表明人“书重流品”的趋势。其“书统”篇开宗明义以为:“书之为功,同流天地,翼卫教经者也……况学术经纶,皆由心起,其心不正,所动悉邪……正书法,所以正人心也,正人心,所以闲圣道也。”他将书法分为“正宗”、“大家”、“名家”、“正源”、“旁流”五等,并一一阐释。之后又专列“心相”篇云:“盖闻德性根心,睟盎生色,得心应手,书亦云然。人品既殊,性情各异,笔势所运,邪正自形。”在列举了众多书家书法风格与人品的关系之后,项穆说:“至于褚遂良之遒劲,颜真卿之端厚,柳公权之庄严,虽于书法少容夷俊逸之妙,要皆忠义直亮之人也。”他特别强调了忠义大节的重要性,认为忠义之士的书法要远胜技法娴熟的书家如赵孟俯的书法。

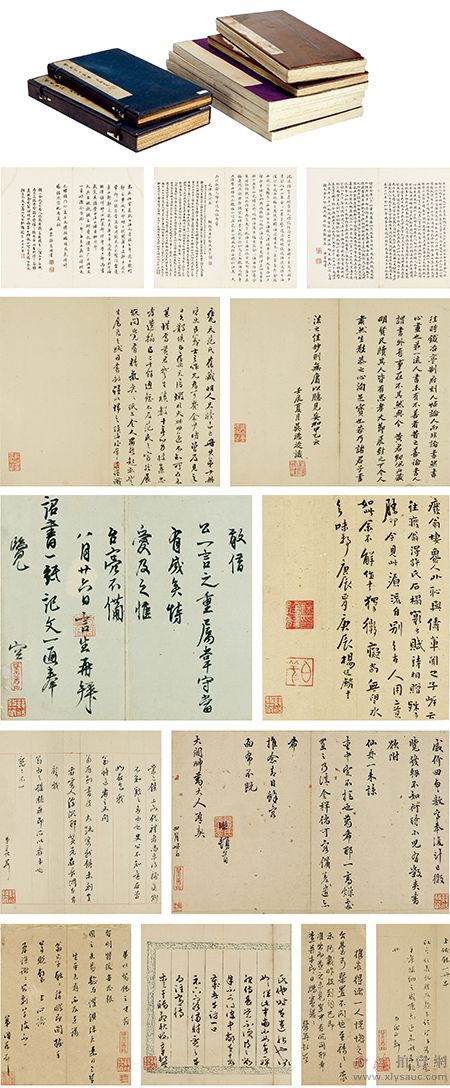

史可法、左光斗、杨 慎、熊廷弼、夏 言、祁彪佳、黄尊素、徐文华、陈良谟、姜 采、杨廷麟、朱永佑、陈龙正、陆 培、杨文骢、钟 同、丰 熙、曾 铣、王思任、瞿式耜、徐石麒、王锡衮、侯峒曾、凌义渠、张国维、金 声、高弘图、陆梦龙、鹿善继、周之训、周顺昌、范景文等四十余人

明贤忠烈尺牍集册

说明: 罗振玉题签,宁波范氏旧藏。清中期吴德旋、王升尾跋,每开配有晚清一人对题。

《明代名人信札册》所收即是有明一代忠孝尺牍,其早自钟同(1423—1455),晚则明季诸节烈,多有世所希觏者。册后有吴德旋题跋云:

往时铁冶亭制府刻人帖,论人而非论书。然书心画也,弟一流人书未有不善者。昔之善论书人谓书外有事在,不其然与?今黄君纫佩所藏名贤尺牍,其人皆有忠孝大节,展对之下令人肃然生敬慕之心。洵足宝也。若乃诸君子书法之佳妙,则无庸以臆见妄加甲乙云。壬辰夏月吴德旋识。

此跋提及清代铁保(字冶亭)以人论书的做法,并进一步认为一流的书家必然也是一流的人品。这正是与项穆书学思想一脉相承的观点。

又有王升题跋云:

瓮天范氏旧藏明人尺牍十四巨册,其第十册皆忠臣义士之作,允为可贵。余少时曾及见之,日久散佚。即瓮天后毁于火,此册遂不知所在,余甚惜焉。黄君楚生积数十年心力搜集忠孝遗翰,得二十余通,虽不及范氏之富,然展翫间觉有精气奕奕纸上,令人肃然起敬,楚生属为之跋,因书数语以归之。镇海后学王升谨识。

瓮天范氏即宁波天一阁主人范钦后人范永祺(约1727—1795)。范永祺字凤颉,号莪亭,乾隆五十一年(1786)举人,与陈栻、邱学敏、袁枚、卢镐等苏浙名士友好。他不仅继承了先人藏书之志,而且特别喜欢收藏明清名人尺牍真迹,包括忠臣孝子、文人逸士、以至闺阁秀媛和世外高僧,并且考究其时代、礼冠、品行、道义,然后一一序录。然而范永祺死后,其后人未能守其藏书,终流散于估贩之间,所收明清尺牍亦不知所在。此本《明代名人信札册》应该是在黄楚生搜集的二十余通信札的基础上继续积累而成的,收藏者为宁波人童揆尊(字少眉,号莼舫)。册中钟同、丰熙、徐文华、臧应奎、夏言、曾铣、吴日来、陈龙正、李?、陆培等信札上皆有“瓮天旧物”长方印,据此可知此数札原本应是范氏的旧藏。

此册每札之后皆有晚清文人书写传记,有的传记后还有童揆尊跋。童氏跋中提及的“莪亭范氏”即指范永祺。根据札后部分传记的年款来看,大多书写于光绪年间,主要集中在光绪元年(1875)乙亥、四年(1878)戊寅、五年(1879)己卯、六年(1880)庚辰这四个年份。所以,此册应是童氏收藏后陆续请当时诸名士撰写传记的,也是仿效范永祺的做法。撰者既有宁波籍文人,也有各地文人如南兰陵(今江苏武进)黄山寿、嘉定葛存愿等人。传记内容主要是节录了《明史》记载,若史籍无传者,则从其他史料中加以改写而成。大多是以工整小楷书写,也有篆书、隶书、行楷,皆取端庄肃穆之旨,书法价值亦不低。有的传记后面童氏继以补充或考证,主要取黄宗羲、全祖望、范永祺等人所记史料。因而这些题跋内容颇有助于明代人物研究。

册中所收明代人物,较早的多是忠者。如钟同谏景泰帝立储,丰熙、杨慎、臧应奎谏嘉靖帝议礼,徐文华为“嘉定四谏”之一,夏言、曾铣则被严嵩所害者。晚明人物,如熊廷弼为抵抗后金的辽东经略,黄尊素、左光斗、周顺昌等皆为东林党人,其他则大多是明末抗清死节之士。这些人物,忠臣在明朝后期即给予平反,死节之士在清朝中后期亦陆续得到旌表赐谥。所以,在清代中后期集合这些忠义节烈的手稿,已经不是很忌讳的事情了。相反,清代统治者期望通过旌扬这些人物,来表明对臣民忠义道德的肯定,从而提倡对本朝统治的忠诚行为。

此册所选名人信札不仅因为其标榜道德,就信札形式本身也有深厚的文化内涵。信札古称尺牍,即古人的私人书信,是亲友间私下传递信息、交流思想感情的一种应用文体,与官样文章的“公牍”有本质区别。尺牍之名出《史记•扁鹊仓公列传论》:“缇萦通尺牍,父得以后宁。”尺牍虽有其他称呼如书、简、札、启、表、疏、笺、贴等,然皆因写给不同的通信对象而异。牍为古代书写用的木简,通常长度一尺左右,因此内容受尺幅限制不能书写很多。尺牍的书写,无论是寒暄问候,还是论人议事,往往言简意赅。

至魏晋时期,虽然纸张开始大量使用,但是士大夫尚玄学、重风度,并且互相品评标榜,故而尺牍成为一种崇尚简洁的独立文体,亦称尺牍小品。人物传记中往往会特别指出某人擅长尺牍,如《三国志•魏志•胡昭传》:“胡昭善史书,与钟繇、邯郸淳、卫顗、韦诞并有名,尺牍之迹,动见楷模。”历代文学大家都留下相当一部分尺牍小品,成为文学史上不可或缺的内容。明代前期和清代因文字狱大兴而骇人听闻,士人写作转向保守,尺牍创作多少都受到一定影响,但是明代后期至清初的百来年时间,却是尺牍小品最为发达兴盛的时期。这段时期的文学思想转向抒写性灵,重视情趣和韵致。孔尚任甚至认为:“人但知词为诗之余,而不知尺牍亦诗之余也。”可见明末清初的士人将尺牍视为与诗歌有着同等重要地位的文体。

信札的书写不同于史籍、文赋那样可以长篇累牍,而是崇尚简练明要,注意礼仪文辞,甚至书法也成为衡量尺牍水平优劣的重要因素。因此,尺牍不再限于实用功能,而是集通信言事与书法审美为一体的特殊艺术形式。古代书法中,大部分的书帖都是尺牍信札,如王羲之《十七帖》《丧乱帖》、王献之《十二月帖》《鸭头丸帖》、怀素《苦笋帖》等尺牍,读来皆是蕴藉隽永、回味无穷,加之书法精妙绝伦,二美兼具,遂成希世之宝。这些用于欣赏书法的信札甚至被刻石上板,棰拓成帖以便于临习,于是逐渐形成了“帖学”。所以,这件《明代名人信札册》兼备了以上总结的实用功能、文学价值、书法审美等多种特点。

明人与清人的信札最大不同之处,是明代人写信的行间、布局比较疏朗,字体也较为奔放、随意,清人的信札多数显得拥挤、严谨、敦厚。这与明人崇尚帖学而清人(特别是清代中晚期)崇尚碑学有关。此册明人信札,无一不是属于帖学范畴,因此行草书笔墨生动流利,楷书则秀丽精巧。虽然可称书家的只有祁彪佳、杨文骢等少数人物,其他多不是以书法名家者,但是其书艺都已达到相当水平。

就书写材料而言,随着纸张的发明与使用,木牍逐步退出历史,尺牍这一称呼也逐渐被书札或信札所代替。魏晋时期望族子弟所用的纸张洁白如丝,被称为“茧纸”,据说王羲之书写《兰亭序》用的就是茧纸。但大多保存下来的楼兰残纸和大量尺牍表明,那时候的纸张还是比较厚而粗糙的。唐代开始,出现了专门的笺纸。李商隐有“浣花笺纸桃花色,好好题诗咏玉钩”的名句。传说唐代元和年间,寓居成都浣花溪的女诗人薛涛,创制出了一种形制狭小、深红一色的笺纸,即世称“薛涛笺”。宋代开始,笺纸的种类与花纹也愈加丰富,很多文人都留下了吟咏名篇。明代的彩笺仍以单色的素笺为主,间或有大片洒金,偶有人物、山水或花鸟图案,但为数不多。明代万历年间,版画和木板水印技艺空前发展,对彩笺的制作产生了深远的影响。笺谱最著者当推天启六年(1626)吴发祥所刊《萝轩变古笺谱》和崇祯十七年(1644)胡正言所刊《十竹斋笺谱》。此册明人信札中徐文华一札就是印有花青色花纹边框的精美笺纸;夏言所用笺纸则是洒金彩笺;晚明诸文人信札则大多是带有红色界格的笺纸,只是有的界格天头地脚的边框曲成圆弧、波浪或莲花瓣的形状。

此册明人信札的大部分作者刚好处于这段历史背景之下,因此其书写信札的热情也空前高涨。尺牍作为一种文体得以大量编纂刊行并广泛传布,是尺牍兴盛的主要标志。周亮工在《尺牍新钞•选例》中将“文人赠答之篇,一时挥洒之制”的尺牍与“经国大业”的“文章”对举,强调尺牍“篇无定格,幅不同规”,要“抒写性情,标举兴会”,要“新致宜标,陈言务去”。章法也最为灵活自由,无须着力为之而任意自然。

书无定法,文无定体,不受任何清规戒律的束缚,令人读之备感亲切,也最易达到生动感人的艺术效果。比如钟同札中开篇即云:“弟以驽钝之才荷圣明特拔,每思报国之未易,惭与惧俱深矣。”因为钟同的父亲钟复与刘球相约进谏,结果因钟同母亲阻止而未果。后来刘球谏死,钟复亦以羞愧而病死。钟同母亲深为懊悔,云:“早知尔,何若与刘公偕死。”钟同自幼听到母亲此言,便立志完成父亲成为忠臣的志愿。而此信的首句便直露这样的志向,可谓抒发性情的典型。后来钟同果然因为谏景泰帝立储之事被杖刑而死,年仅三十二岁,却终于完成忠谏的理想。由此札即可体会作者真实的性灵与情感。

明代初年的尺牍的形式仍与宋元时期没有太大差别,通常将收信者名讳书于信末,往往高一字或平行,并且在“某某(自称)顿首拜上”字之后再另起一行写上款,以示尊敬。明初信札比较多见的是延续宋代以来的双下款,即写信人名出现两次,一次是在信的开头写上“某某顿首或拜具”等,最后在信的正文之后再书“某某再拜”或“某某顿首”字样,本来“顿首再拜”字样应出现于双下款的信,因为开头已“顿首”,信末才“再拜”,但演化到后来即使单下款的信也写“再拜”。如黄尊素札即书“再顿首”;范景文札“主臣主臣容躬九顿首”,非常客气;而鹿善继书“门生善继顿首”,系写给老师之信。

明代中后期信札上款绝大部分放于信末,以示尊重,除非是下级致送上级,或晚生拜会高官的信才郑重地将收信人上款放于前面。这种上款前置的信一定是写给较尊敬的长辈而不会是一般友朋。此外在称谓上也可见到明末信札的特色,如习惯称年丈、尊丈、年台、世丈、宗台、父台、社兄、社盟等。明人信札往往开篇即入主题,客套语及赘语不多,所以书法也流利生动,有较高艺术性。如丰熙札书“大阃帅万大人厚契”,是因为对方地位较高,其他信札大多数都是写给熟悉的友人,所以这样郑重的上款不常见。

明中后期信札的下款多数只是单款,通常置于信末,放在收信人上款之前。通常的写法是“某某顿首拜上”等字样。此时期一个有趣的普遍特点是,大部分写信人爱在下款的签名之上钤盖自己的姓名印,并且多是盖于名字而非姓氏之上,这是当时一种流行的风气,到清代仍偶有余绪,然不如明代中晚期普遍。如丰熙札落名款“熙”字,并钤盖“丰氏原学”白文方印于其上。但钤印位置也并不尽然,如钟同札是在“顿首”下方位置钤盖有“钟同”朱文方印,而不在落款“同”字上;曾铣的“石唐”朱文方印钤盖于最末“慎余”二字的下方;同样情形还出现于杨廷麟札中。也有钤盖其他非姓名章的,如夏言札落名款“言”字,并钤盖“春宫太保”白文方印于其上。臧应奎札落名款“应奎”,钤盖的则是墨印“丁丑进士”。钤盖印章也有例外的情况,有的信札在信件起始处钤盖印章,如吴日来札在起始处有“日来”朱文姓名章,同样的情形还出现在金声、史可法、姜采、朱永佑、陆培等札中。而明末至清初,由于政局险恶多变,大多是不具名信札,更不钤盖印章。

明中晚期的信札在信末写完上下款、日期等内容后,大部分的写信人在信的左下角会写上“冲”、“左冲”、“左素”、“左慎”等字样。“冲”与“玉”、“素”等字即空白之意,因古人写书是从右至方,“左冲”即谓信的内容到此为止,左方是空白的。这一做法是为了防止信札在投送过程中被人拆开,在左方空余处添加内容而导致不良后果。明代特务监视严密,明人笔记中记载了不少信函被东西厂、锦衣卫等拆阅而招祸的故事。

不具名信函也是明末至清初所流行的风气,大约延续到清初康熙年间才渐渐消退。为了保障写信者的隐私及防止有人拆阅告密,写信人不在信中具署自己的姓名,而用“名正肃”、“名正具”或“知名不具”等语代替签名。“知名不具”者,是因为收信人已很熟悉写信者的笔迹等,所以不需署名对方即知何人。在不具名信函上更不可能有印章的钤盖了。但是也有例外,如史可法札书“名正具,冲”,既无姓名亦无上款,但是却有钤盖印章,凌义渠札书“贱名端肃,左慎”,起始处钤盖姓名章。这就不是出于保密,而是以印章代替姓名的习惯。

尺牍书信既然是明人最主要的沟通方式,则可以表达丰富的情感,言谈各种事情。杨文骢札云:“真庙后岕数□分供法师为北窗竹下清暑之饮者,不能多也。月外当过大树下追阴纳凉耳。运老法师清座,教弟骢顿首。”此信应是寄给一位法师的,寥寥数语却清旷隽逸,配以流畅的草书,非常有唐宋人的气韵。

明人信札中并不仅仅是表达一些高情远志,也常常出现一些具体的事务。如丰熙札中主要央求友人将儿子托付的数夹书籍随舟带来,并期望能挪舟中一干燥的高处置放,以免书籍受潮。他俏皮地和朋友说:“谅爱中定不拒也。”估计友人读到此句必然会心一笑,意下是万万不可推辞的了。

夏言在信札中主要是向朋友李侍御请求一件事情。他因为近来托自己的妹夫购求基址一区,位置在府城内西偏,但稍嫌浅隘。邻傍有一二家小屋,如果能够合并进来就可以成为一处完整的住宅规模。所以夏言期望借朋友一言,能够为他向一位韦姓官员疏通,前去调解,把握应该还是挺大的。尽管夏言后来位至首辅,但在未显达之前却也因为建造住宅而相求于人。此信口吻亦非常轻松直白,估计此事最终应该是成功了。

书信在古人生活占有相当的分量,自己要写出也要收到大量的信札,当这些信札积累起来时也需要进行整理和处理。秘密言事并不可告人的信札往往不会保留,写信人会嘱咐收信人焚毁。而一般的信札,大多文人会根据书信的重要程度选择保留,书法是否精美自然也是保留与否的标准之一,没有留存价值的信札则会定期焚烧处理了。明人的文集中,基本都有“尺牍”或“书”的分类,但是信札在选入文集时,选择的是一些比较具有语言文学价值的,或者能够彰显通信双方身份地位的信札。但是信札本身却经常被清除上下款和年月日,有的文集会注有标题,比如“与某某札”;如果没有标题,则不熟悉此人者就很难知道通信对方是谁了,从而造成历史信息的缺失。所以,尺牍原件的收藏对保存史料、文艺、书法都有着非常大的意义。