图录号: 139

估价RMB: 1,200,000-2,000,000

成交价RMB: 2,645,000(含佣金)

139

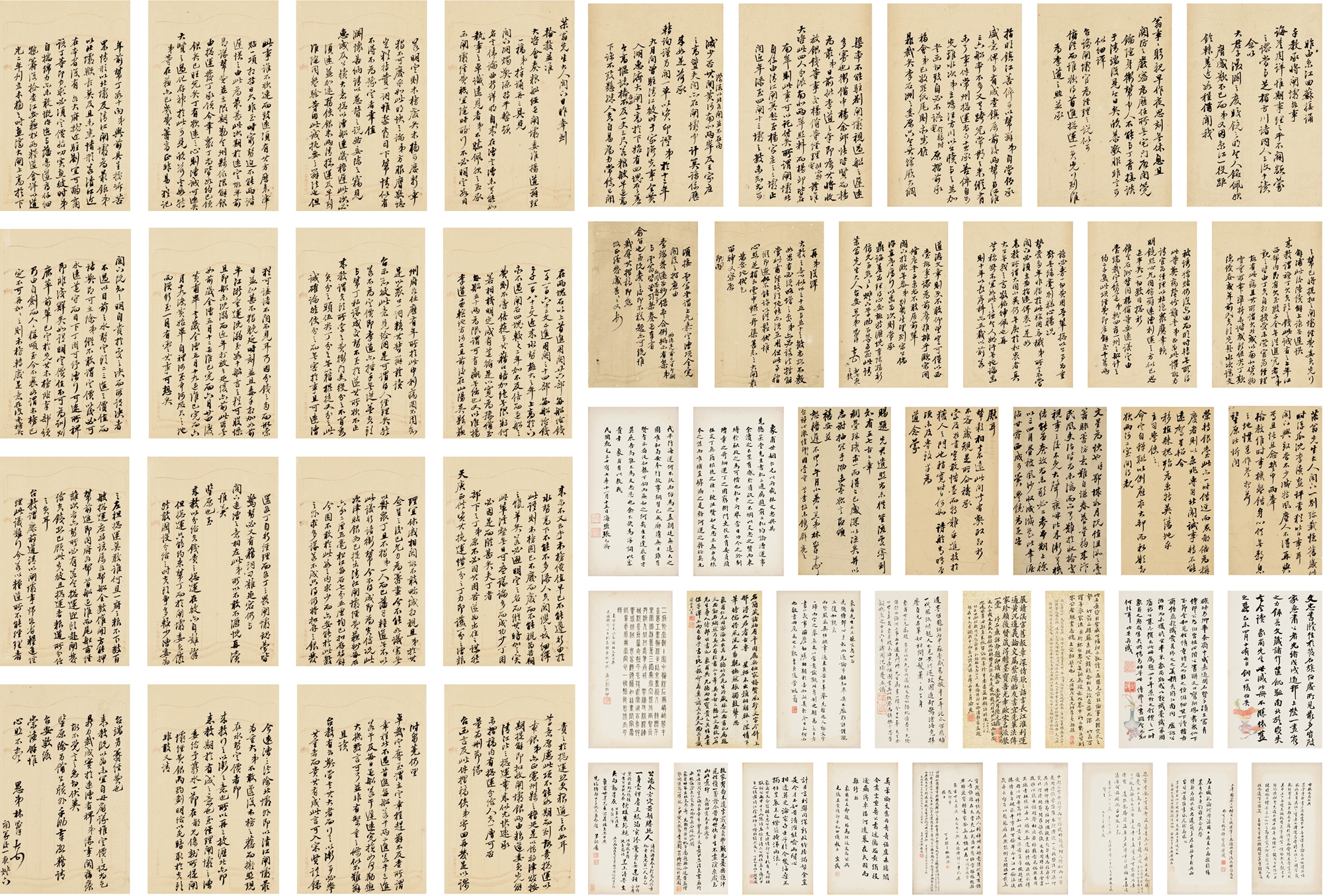

林则徐(1785~1850)书 林氏后人等为上款人家族跋

致朱为弼有关江南漕运的重要信札册

纸本 册页(共五十一页)

1831、1835年作

识文:略。

题跋:1. 展读侯官旧报章,深情欵欵话言长。江淮利运通黄泛,道义论交属紫阳。贻友书宜先辈法,传家珍赖后贤藏。得赡墨宝吾尤幸,欧宋名流聚一堂。竹石廉访命题,即请教正,壬寅(1902)九月,陆元鼎。(“瞻”误作“赡”。)钤印:陆元鼎印(白) 春江(朱)

2. 丈人示我文忠札,人物销沈始欲愁。虎踞先臣遗爱地,龙门往日外孙谋。两家思巡远,前辈心期直宋欧。留记他年珍重意,当筵相顾话时流。(“两家”下脱“子弟”二字。)竹石世叔招饮经注经斋,出外祖林文忠公与先德侍郎公论漕务书属题。值在方人,有触于中,而系以诗,并请正律。丙申(1896)二月,瑜庆。钤印:爱苍(朱)

3. 竹石廉访出家藏此幅相示,敬读一过,想见前喆论事之精、定交之挚。竹翁三权苏臬,从公精核,忝相先后,受益尤深。竹翁可谓善承家法,乐于林文忠公无能为役,亦如卷中所云“几生望到宋公”者。勉书志媿,且交相警也。光绪丙戌(1886)夏,光州李嘉乐敬题。钤印:嘉乐(白) 宪之(白)

4. 竹公廉访以先文忠公与侍郎公论漕运书见示,命钧泽缀语于后,媿何敢承。廉访公累权苏臬,政平讼理,声施烂然,与侍郎公后先辉映。而钧泽行能无似于先人,文章事业不能仿佛一二。顾念先人与侍郎公为道义之交,及廉访公之善承先志者,又不敢以不志。光绪己丑(1889)三月,林钧泽敬记。钤印:衡甫(朱白)

5. 遗墨留题话丙申,苏台感旧更酸辛。十年泥爪留痕补,一代风流继起人。不见黄河还故道,却惊沧海竟扬尘。贞元名辈如相问,白髪萧萧未了身。象甫世仁兄属题尊甫竹石先生所藏林文忠公余札前卷,与先德侍郎公论河上事。丙申(1896)过吴门时,先生属书一律,今十七年,先生亦下世三年矣。象甫携来海上,索补图书,并以后卷为请,抚今思昔,感慨系之。壬子(1912)六月,涛园沈瑜庆并识。钤印:涛园(朱)

6. 故家有乔木,遗字载忠贞。丰歉先忧乐,谦冲见性情。一笺证今昔,两世快平生。不尽沧桑感,高山此景行。光绪初,业先中丞适与竹石老伯同官上海,珩正童年,曾见丰采。壬寅、甲辰往来宁苏,时承教诲。沧桑已变,忽忽如隔世矣。今辟地此间,象甫世弟出林文忠寄先德侍郎公札子属题。抚今进昔,益增怅惘。谨写一律就正。甲寅(1914)天贶节,贵池刘世珩倚镫记于楚园。钤印:枕雷(朱)

7. 名简藏诸袖有年,固应无恤最称贤。风行文字今斜上,那得如君耆古专。星轺未出预相期,脉脉深情下笔时。儒将风流不多觏,怃然枨触鼓鼙思。象甫仁兄同客海上,出其先德竹石先生所藏林文忠书札属题。文忠勋名烂然,乃其不苟于书,亦下笔具千古之想。此文忠致竹石先生尊人侍郎公书也。象甫与先德两世宝贵之,其惜名墨,保手泽,不两足多乎。书二绝以报命,着粪之诮,其不免夫。尚其亨识,时壬子(1912)八月。钤印:尚其亨印(白) 会臣(朱)

8. 象甫先生出示林文忠公与先德侍郎公手札两通,论事巨细毕具,不厌推详。谨观三复,如亲炙两贤风采,无任欣幸。迩来英桀少年,举先哲之人物文字,一扫而空之,举无足以当意。试观此专制之朝,为大臣者尽以民事湔磨切磋,相期于善。如此其于今日,又何如也?敬书册尾,为之三叹。娄东后学姚朋图。钤印:姚朋图印(白)

9. 嫓节云龙不可追,却从豪素见心期。一时文采风流映,犹觉江山气未衰。作书治事精无闲(张文毅赠联有“治公事若作细书精密无闲”语),砥义论交久益坚。要是平生真实处,可能持此告时贤。遗迹龙腾阅海桑,多君珍重付缣缃。永嘉述德吾何敢,破砚留田故未荒。象甫仁兄以所藏先文忠公与先德侍郎公手札见示,敬题三绝归之。己未(1919)八月,林步随。

10. 文忠书牍,往于筱石族伯处所见最多,皆致家惠肃公者。光绪戊戌,道邗上,罄一昼夜之力,录其文,藏诸行箧,饥駈南北,旋复失去。今读象甫先生世藏此册,不胜怀旧之感。己未(1919)四月十有七日,铜山张伯英。钤印:伯英小印(朱白) 少溥(朱)

11. 族叔幼卿华黍斋中藏嘉道间名贤手迹至富。有侍郎公为伯曾祖心阶公书联,文曰:鸾翔凤翥众仙下,玉节金和见性情。童时见而好之,恒徘徊其下。读《稽古斋钟鼎款识》,爱其序文之美。稍长,游江南,闻廉访公治行,而未获瞻望丰采。象甫贻我以款识藁、识篆图、廉访公墓志,复出此册属题。四十年景行之愿,偿之一时,象甫之惠我厚矣。所惜幼叔早世,侍郎公书联今不知何往耳。伯英再识。钤印:张伯英印(朱) 少溥(白)

12. 右林文忠公与茮堂侍郎书三通,反复引申,委曲详尽,陶长沙所谓“非唯风流,兼有为政之实”者也。漕运为当时大政之一,国家岁耗,经费千万,东南民力,疲于供运,而贪猾吏胥,窟穴于其中,上下交受其敝,故督其事,咸懔懔惟恐或失。观书中所记过船费,先后不过十余年,而增加之数乃至十倍以上。彼时物力增长,未必如此之高。盖宽以御众,信以使人,为政之道,可以思矣。象甫先生出以征题,留置案头几及二年。想慕二公相交之诚,谋事之忠,逈非常流所能企及也。癸亥(1923)二月,杭州许宝蘅谨识。钤印:宝蘅长寿(白) 巢云簃主人(朱)

13. 名臣缄札论河漕,谋国公忠见亦高。谷贱伤农有今日,秉钧谁更念民劳。侍郎名德比文忠,遗简多君出袖中。我与两家皆世旧,强书纸尾愧高风。茮堂侍郎与少穆制军皆先退庵公莫逆交也。象甫仁兄出此属题,敬书两绝。癸酉(1933)十月,长乐梁鸿志。钤印:梁鸿志(白)

14. 筹笔论交旧,丹青责诺虚。未瞻阎令画,空重鲁公书。述德思黄绢,投艰痛传车。治河遗策在,民困尚难纾。象甫世丈命题外高祖林文忠公与先德茮堂侍郎手札,即请教正。宣龚。钤印:宣龚(朱)

15. 计臣言利弊同深,新政纷然竭帑金。岂是今才不如昔,清淮能喻两贤心。相逢莫更论家世,壬子于今几海桑。不独余皇哀未已,灯前掩涕雨浪浪。象甫世丈命题林文忠公与先德侍郎公手札,有先叔祖敬裕公丙申(1896)、壬子(1912)两题语。哀余皇诗亦公所作,盖有痛于甲午之役者。时江阴舟师方熸,故怆然及之。丁丑(1937)九月雨夕,觐安识。钤印:沈觐安印(白) 剑知(朱)

16. 中朝大官老于事,两可模棱巧趋避。何人得似两公贤,忧国精诚萦寤寐。本朝漕运一大政,盐法河渠抑其次。侍郎持节驻河壖,挽粟飞刍远为致。寻常一笑比河清,关节阎罗谁敢试。文忠同时抚吴会,置腹推心敦古谊。闻声相应若桴鼓,意见偶然有同异。驰书往复恒再三,烛照无遗极情伪。涣然冰释爱国心,河辛篙师知此意。文孙发箧辱征题,述德陈情良自媿。承平事往百余年,今日江山余涕泪。藏舟大壑负以趋,冠履居然能倒置。䦧墙卅载无宁岁,鹬蚌终为渔人利。神州大好竟陆沉,夷甫诸人责谁避。在天灵爽如式凭,四裔终当殛魑魅。与君晞髪宝楹书,家祭无忘犹此志。(下“避”字改“贷”)。象甫世丈旧藏先文忠公与先德侍郎公手札属题,即希教正。丁丑(1937)腊月,林灏深。钤印:朗溪(朱)

17. 公谊私情审重轻,转从辩论见持平。和羹济水相分处,祇有眉山识最精(君子和而不同,小人同而不和。“和”如和羹,“同”如济水。东坡语也)。变尽桑田海亦干,百年纸墨未丛残。名臣下笔觇言行,休作鸥波十札看。子弟两家还往密,九原精爽更交期。飞刍挽粟皆心血,说与时人恐未知。象甫老兄出所藏林文忠公与先德侍郎公手札属题,敬赋绝句三首,以志景仰。己卯(1939)孟秋,黄懋谦。钤印:默园(朱)

18. 象甫世姻仁兄以所藏林文忠与其先德茮堂先生书札三通属题,前二札均论漕运事,余读之不禁有感于清政之不网。以文忠之贤而束缚于秕政之为可惜也。札中所举当日功令之钤制,漕章之苛细,运丁之困穷,衙门吏役、不肖委员、头伍尖丁、无籍棍徒之种种梗阻,贤如文忠,亦无由为根本之谋,而唯补苴罅漏之是务。河运之弊极矣。元代早行海运,何不取而仿为之?盖朝廷无远大之图,唯知苟安,奉行故事,锢习已成,廓清无日。虽有贤者,亦局促如辕下驹,而无如之何矣。生不逢辰,有才莫展,吾乌能不为文忠悲也?余不欲为浮词以塞责,幸象甫有以教我。民国纪元三十有七年(1948)十一月十五日,海盐张元济。钤印:张元济(白) 重宴鹿鸣(朱)

19. 二府旗常孰主宾,中朝柱石两嶙峋。英才岂意工书翰,信手拈来尽胜人。转漕千里帝图雄,筹笔三边虏塞空。若使两贤长共济,人间何处有兵戎。零缣寸楮价连城,况是长篇夹短平。子子孙孙永宝用,百年肸响感精诚。衰翁顦顇鬓如丝,书合宁为此辈志。展册当窗心一快,犹能想象太平时。象甫老兄以家藏林文忠公与先德侍郎公手札属题,率成四绝。庐江刘体智。钤印:晦之(朱)

20. 公论今方定,前朝剩此人(清代诸臣,今日犹为人所景仰者,文忠公一人而已)。一身当悍虏,三纸洵家珍。莺粟无遗种(政府方厉禁雅片,期必绝种,可告慰公于九原),儒酸失外亲(此句感公对沈文肃语)。华山诗卷在,大句动星辰。公华山诗卷曾题一律。五六两句改为“莺粟将无种,儒酸有不伦”。象甫世道兄出所藏林文忠公与先德侍郎公手札三通命题。弟江庸。钤印:江庸(白) 澹翁(朱)

签条: 林文忠公书札。迟月簃宝藏,褚德彝敬题。

鉴藏印: 玉笋堂珍藏书画之印(朱)

著录:1.《蕉声馆集·茮声馆文集》卷四,[清]朱为弼撰,清咸丰二年(1852)刻本。

2. 《林则徐书简》P30-31,林则徐著,福建人民出版社,1981年。

3. 《林则徐年谱》P168,上海人民出版社,1981年。

4. 《林则徐年谱 增订本》P168,上海人民出版社,1985年。

5. 《林则徐全集 第七册 信札卷》P109-110,海峡文艺出版社,2002年。

6. 《林则徐年谱长编 上》P228-229、240,上海交通大学出版社,2011年。

诗文著录:7. 《涛园诗集》南州集,[清]沈瑜庆撰,民国九年(1920)铅印本。

8. 《涛园集 外二种》P59、116,福建人民出版社,2010年。

说明: 朱为弼上款。朱与林则徐同为宣南诗社成员。

朱为弼侄孙朱之榛、侄曾孙朱景迈逓藏。

褚德彝题签。陆元鼎、李嘉乐、林钧泽、林灏深、沈瑜庆、尚其亨、张元济、张伯英、姚朋图、许宝蘅、刘世珩、李宣龚、江庸、刘晦之、林步随、梁鸿志、沈觐安、黄懋谦题跋。题跋上款为朱为弼侄孙朱之榛、侄曾孙朱景迈。

此为林则徐鸦片战争前论江南漕运及地方治理的信札册,共51页,含林则徐花笺长信3通32页,及十八家题跋19页。信札围绕晚清漕运状况及漕务改革而作,时在道光十一年(1831)、十五年(1835),其中一通见载于咸丰二年(1852)刊朱为弼遗集《蕉声馆文集》,另二通未见刊载。三信写作日期凿凿可考,可据以补充林则徐日记、文集、年谱的阙漏。

据诸家题跋可知,是册经朱为弼侄孙、侄曾孙递藏,并在1886至1948年的数十年间,遍邀林则徐后裔或友朋后裔、江南名流题咏。其中,林则徐后人即有林钧泽(孙)、沈瑜庆(外孙)、林步随(曾孙)、林灏深(曾孙)、李宣龚(外玄孙)、沈觐安(外玄孙),余如梁鸿志(梁章巨曾孙)、黄懋谦(陈宝琛弟子)、尚其亨(曾任福建布政使)等与林氏亦多有夙因。是以,此信札册不啻为重要的林则徐家族文献,更是汇珍闽中名贤墨迹的福建乡邦文献。

信札三通,以下以落款时间分别简称:“午月小暑”、“开篆后”、“初七夜”。

其中,“开篆后”“初七夜”二通长信均作于道光十五年(1835),煌煌三千言,是市场所见篇幅最长的林则徐信札,极为珍罕。

写信时,林则徐已在江苏巡抚任上三年(驻在苏州),朱为弼则系上任伊始的漕运总督(驻在淮安),二者对苏省漕运总负其责。据王鎏《钱币刍言续刻》毛应观序:“江南漕务……当林少穆制军抚江苏时……自甲午1834冬至乙未1835春,无日不究心于此”。毛时任娄县知县,为林则徐直系下属,其所言1835年春林无日不究心漕务当非虚言。林则徐一生中的重大转折是鸦片战争,而在江苏巡抚任上五年,即兼圻两广之前,是其政治重心由经济民生向捍卫民族骨格转向的重要过渡时期。

在信中,林则徐指出漕船连年稽迟的症结在于闸坝经费管理混乱官员、胥吏与夫头通过暗箱操作层层加码导致过船之费较道光二年木榜标准增加数倍,并认为旗丁欠夫头之钱”的痼疾在于未尝官为经理”。这与四年后(道光十九年)其在《体察漕务情形通盘筹划折》中以“县督帮收”替代官收官兑”的主张略有异同或可视为林氏早期筹改运法的揭橥,是研究林则徐漕务改革思想、晚清漕运体制真实状况的重要文献。

《蕉声馆文集》刊朱为弼致林则徐信札三通,分别题为《答林少穆中丞书》《再答林少穆中丞书》《致林少穆中丞书》(以下简称《答林》《再答林》《致林》),并附入林氏“初七夜一通。经对勘可知,“开篆后”为《答林》的覆信,“初七夜”为《再答林》的覆信。林、朱往来书信的创作顺序依次为:《答林》、“开篆后”、《再答林》、“初七夜”、《致林》。诸信彼此连缀,前后呼应,脉络清晰,对读之下,可极大拓展对林氏长信二通的释读空间。兹将信札创作的具体情形推论如下:

一、“开篆后”信中,“承示闸坝经费,祗宜随时酌行,不必明定数目,‘若明定则木榜废矣。木榜可废,新章独不可废乎?'如此明快之论,弟方服膺敬志”,与《答林》中“所有每船二十两及五十两之说,似可不为明定,若明定则木榜废矣。木榜可废,新定章程独不可废乎?”相合;“来教谓‘夫头所索之费,衙门吏役分之,不肖委员分之,头伍尖丁分之,无籍棍徒又分之'”,与《答林》中“夫头所索之费,衙门吏役分之,不肖委员分之,头伍尖丁分之,无籍棍徒又分之,所费安得不逐渐增多乎?”呼应;“且读台教有云:‘弊当去其大者,而行之以渐;事必举其重者,而责其有成'”,所引内容,即出自《答林》信尾“以愚拙之见,弊当去其大者,而行之以渐;事必举其重者,而责其有成”原句。综上,可确证“开篆后为《答林》覆信。考清明各级官署有岁末封印停办公事、新年后再恢复办公的惯例分别谓之“封篆开篆”(又称“封印”“开印”)。清制,封篆时间在腊月十九至二十二日四天内开篆时间在新正十九、二十、二十一三天内。又,朱在《答林》中提及“侍出都以前……”,当指离京赴任事,查朱于道光十四年十一月十一日受命为漕运总督;加之信中有“即日发回,以便开印前缮发”语,结合《再答林》中“侍初到此间”可知,《答林》作于道光十四年末至十五年初;而“开篆后”信中指明朱信为“日昨奉到”,即开篆之日,故《答林》大致作于正月。检《林则徐日记》十五年正月十九日载“卯刻开印”,则“开篆后”一信作于十五年正月二十日(1835年2月17日)。

二、“初七夜”信中,“细绎台谕,闸坝官为经理之说,似可俯从,而惟欲得首进搃运一员先行到淮,为李道之助,并承指明镇江善倅可以帮办”,与《再答林》中“淮阳李道究系河员……若责其一人经理,设有迟误,谁任其咎?……或饬令首进总运一人,先期来淮帮办,使李道得收指臂之助,如镇江善通判即可”相合;“来教谓‘旗丁欠夫头之钱'”,与“夫头固多索旗丁之钱,向来旗丁亦有欠夫头之钱”呼应;“卫备中杨、余、邱、张皆贤,而杨为最”,所及卫守备四人均以姓氏代之,与《再答林》中“所有侍处调淮办事卫守备,惟以杨寿春一人,其余克钧自行来淮而留之,张熊飞、邱可钧本在淮。四员中,以杨为最,余、张、邱次之”相照如来教所谓大同小异,仍无戾于和衷者,真大公无我之言”,与《再答林》中“虽不敢自附于君子,然大同而小异,仍无戾于和衷”相契。综上,可确证“初七夜为《再答林》覆信。至《再答林》信中“不分畛域”“刻下众丁已领银旺兑”与“开篆后”中“故不敢畛域相视”“今幸众丁尚皆如约已领银矣,已旺兑矣”分别对应,可知《再答林》为“开篆后”之覆信,兹不赘述。而《再答林》起首道“日昨接奉手教”,可知朱氏此信应作于正月二十日后数日(以清末官邮效率计)。同理,据该信起首“昨由京江回苏,接诵手教”可知其亦作于正月二十日后未久。检《日记》,林于十五年正月二十二日“即登舟为徒阳运河验工之行”,此后在镇江(即京口)盘桓数日,二月初二日“丑刻开舟回苏”,初五日“晚抵署”。至“初七夜三鼓”(即子夜)写信时,林称昨日才“接诵手教”亦合情理。则“初七夜”一信作于十五年二月初七日(1835年3月5日)。

另,信尾林谈及接陶澍函称“上元、嘉定漕项全完”,拟为姚氏上开复折。检《全集》,十五年二月十二日,陶澍、朱为弼、林则徐联名上《知县经征漕粮续报全完请开复留任折》,曰:“经征未完五分以上之署嘉定县事嘉定县县丞姚大成、未完六分以上之上元县知县保先烈,均照例革职……请将姚大成援案开复留任”。此折缮发时间适在此信写作后五日。

再,“初七夜”末页有似以三十五与五十之数,尚恐不敷”,其中“三十五”“五十””,与《再答林》中“如粮道所议,首进每船提银三十五两,二进每船提银五十两”相照,当指漕粮短途和长途运输过程的耗银。有趣的是,此页末尾有林氏笔嘱“密启,即丙”,而《蕉声馆文集》反而将此札錾布或为朱氏后人误将此页归入正月二十日信札(“开篆后”)所致。

三、 “午月小暑”作于道光十一年(1831),值林氏外放河南、政望快速积累的频繁洊升时期,是存世较早的林则徐信札。此信一反林氏书札中常见的家国同构或经世致用的风格,谈到忆旧游、会旧友、赠书画、酬诗章等清丽内容,颇可宝贵。

信中,林谓“鄂城数月,既值沮洳之忧,筹赈筹防,意难自慊”,写信时已“量移来汴”。检《林则徐年谱长编》,道光十年六月二十九日,林受任湖北布政使;八月二十日,抵鄂任;十一年二月九日,交卸楚藩职任;二十九日至河南省城就任布政使。《年谱》与林信中所述时间一致。据万年历,十一年小暑在五月廿九日(1831年7月8日)。检《林则徐全集》,十年九月二十日有《致杨庆琛》,告知到楚藩任后情况,函云:“此时亟须修复溃防,而闾阎力不能支,不得不筹饷借给,日来正为此事滋用皇皇耳”,与信中沮洳之忧,筹赈筹防”情形吻合。此外,信首林谓“一别弥载”,即一年之期。查十年正月,林父丧服阕,返京觐见并候缺;六月,在京与张维屏、朱为弼等诗酒集会。张在《松心杂诗·松心宴诗集》中有诗序云:“庚寅六月十三日,潘星斋待诏招同卓海帆(秉恬)朱椒堂(为弼)两京兆、林少穆(则徐)方伯……集寓斋即事有作”。朱、林此次集会时间至写信的五月廿九日恰好“弥载”。再,信中林称“比忻闻荣转银台”,“银台为通政司别称,查朱氏履历有“十一年,补通政司副使”(《蕉声馆文集》卷首),与信文相合。值得一提的是,林在信末探问“诗舲常晤否”,所及“诗舲”即其在京好友张祥河。林与张、朱二人同为宣南诗社成员,彼此声气相投,以是信札开篇即有“忆旧岁此时,浮瓜沉李,读画评书,犹昨日事耳的感喟,旧岁此时”或即庚寅六月十三日雅集。

信中涉及人物有:林宾日(先君)、陶澍(云翁)、蒋立镛(笙陔)、张祥河诗舲)、李鸿宾(鹿苹)、姚祖同(亮甫)、陈銮(字芝楣)、李国瑞(淮扬道)、汪方川(松江知府)、周恭寿(宝山知县)、姚大成(嘉定县丞)、云中鲲(江淮七帮千总)等。其中,陶澍时任两江总督,且与林、朱、张祥河同为宣南诗社成员;张祥河,道光八年曾出任福建乡试副考官,与在闽守制的林则徐过从尤密;蒋立镛为林则徐同榜状元陈銮时任江苏布政使,以后升任江苏巡抚,在林广东禁烟期间代其署理两江总督。漕运作为清代政治、经济、社会的缩影,其运作直接联动京畿经济命脉与国家治理根基。运河的衰没,是清帝国由盛转衰的表征。嘉道时期,有漕省份民情愈发汹汹,社会动荡。林自调任苏抚后,曾四次主持办理冬漕,对渐至积重的漕运弊端有著深刻认识,其认为江苏额漕之重、流弊之深,甲于他省,主张改革运法。

LIN ZEXU RARE AUTOGRAPH LETTER SIGNED TO ZHU WEIBI ABOUT JIANGNAN CANAL TRANSPORT

Ink on paper, album (fifty-one pages)

Dated 1831 and 1835

Literature: 1. Jiaoshengguan Collection · Jiaoshengguan Literary Works, vol. 4, 1852

2. Lin Zexu's Correspondence, pp. 30–31, Fujian People's Publishing House, 1981

3.Chronological Biography of Lin Zexu, p. 168, Shanghai People's Publishing House, 1981

4. Chronological Biography of Lin Zexu (Revised Edition), p. 168, Shanghai People's Publishing House, 1985

5. Complete Works of Lin Zexu, vol. 7, pp. 109–110, Strait Literature and Art Publishing House, 2002

6. Extended Chronological Biography of Lin Zexu, vol. 1, pp. 228–229, 240, Shanghai Jiao Tong University Press, 2011

Literature (poem): 7. Poems of Taoyuan: Nanzhou Collection, 1920

8. Collected Works of Taoyuan with Two Supplementary Works, pp. 59 & 116, Fujian People's Publishing House, 2010

Note: Dedicated to Zhu Weibi. Inscribed by Lu Yuanding, Li Jiale, Lin Junze, Lin Haoshen, Shen Yuqing, Shang Qiheng, et al. Titled by Chu Deyi. The inscriptions are dedicated to Zhu Zhizhen and Zhu Jingmai.

Provenance: Previously collected by Zhu Zhizhen and Zhu Jingmai.

册页尺寸:34×18cm

RMB: 1,200,000-2,000,000

作者简介: 林则徐(1785~1850),字符抚、少穆,晚号竢邨、七十二峰退叟,福建侯官(今福州)人。晚清政治家、思想家,民族英雄,“开眼看世界第一人”。嘉庆十六年(1811)进士。历任翰林编修、江苏按察使、东河总督、江苏巡抚、湖广总督、陕甘总督、陕西巡抚、云贵总督等职。任内有“虎门销烟”、经营西北等伟绩。有《林则徐集》。

第一通

上款简介:1. 朱为弼(1771~1840),字右甫,号椒堂、茮堂,浙江平湖(今属嘉兴市)人。朱鸿猷子。道光间官至漕运总督。金石之学,上追欧、赵。刻印上追秦汉。工山水,精写意花卉,尤喜画梅。嘉庆二年(1797),阮元督学浙江,创办诂经精舍,聘其参与修辑《经籍纂诂》,并为阮元所撰《积古斋钟鼎彝器款识》稿审释、作序、编定成书。嘉庆十年(1805)进士,授兵部主事,历员外郎。道光元年(1821),授河南道监察御史。四年(1824),授顺天府府丞、府尹,正遇蝗害,为弼单骑视察灾情,遇铺张款待,辞谢不赴。林则徐对他清操自守、刚正不阿的品格,评价很高。十三年(1833),累擢至兵部右侍郎,授总督仓场侍郎。翌年(1834),升漕运总督,督理漕务。后以年老多病奏请免官回乡。殁后家无余资,乡人怀其勤慎清廉,入祀乡贤祠。著作有《椒声馆诗文集》《续纂积古斋彝器款识》《吉金文释》《鉏经堂集》《古印证》等。

2 .朱之榛(1840~1909),字仲蕃,号竹石,室名常慊慊斋、志慕斋、经注经斋,浙江平湖(今属嘉兴市)人。朱为弼侄孙。荫生。以荫补官,授府总捕同知,晋淮扬海河务兵备道,为官江苏凡四十年,历署江苏按察使,布政使。精稽核,洞悉江苏厘金利弊。有《新安先集》《朱氏重修浙支谱》《常慊慊斋文集》《志慕斋诗集》《刍言》等。

3. 朱景迈(1879~?),字象甫,浙江平湖(今属嘉兴市)人。朱为弼侄曾孙,朱之榛子,朱运鹏、朱运守父。官二品顶戴花翎,直隶道试用。民国时曾任监察院监察委员。1920年为其伯曾祖朱为弼刻《蕉声馆集》,附刻其父《常慊慊斋文集》二卷。

跋者简介:1. 陆元鼎(1839~1908),字春江,号少徐,浙江仁和(今杭州)人。同治十三年(1874)进士。光绪六年(1880)任江苏江宁知县。不久调任江苏泰安知州,疏浚城河,整修里下河河道,建斜丰港,续修范公堤。1895年授广东惠潮嘉道,后又调补江苏粮储道。1898年升任江苏按察使。同年在处理江阴教案中,坚持中国司法主权,拒绝美国驻沪领事干预。1900年补授江苏布政使。1903年升任漕运总督。1904年凋任湖南巡抚,旋改江苏巡抚,任内严申赌禁,察核吏治,修治塘圩。1907年赴京协助开办资政院事务。

2. 沈瑜庆(1858~1918),字志雨,号爱苍(一作字),亦号霭苍,别号涛园,卒后称敬裕,室名与崦楼,福建侯官(今福州)人。林则徐外孙,沈葆桢子。光绪十一年(1885)举人。历任湖南按察使,顺天府尹,赣、黔、豫布政使及贵州巡抚。工诗古文,“同光体”闽派重要诗人。

3. 李嘉乐[清],字宪之、德申,河南光州(今信阳)人。同治二年(1863)进士。曾任江苏按察使、江西布政使。有《仿潜斋诗钞》等。

4. 林钧泽[清],福建侯官(今福州)人。林则徐孙,林聪彝第三子。曾任江苏知县。撰《林宾日日记》(福建省图书馆藏),是林氏研究的重要资料。

5. 刘世珩(1875~1937),小名奎元,字聚卿,号葱石,又号一琴、枕雷道人、楚园,室名一琴一砚庐、十五幢亭、聚学轩,安徽贵池(今池州)人。刘瑞芬第五子,又号刘五。光绪二十年(1894)举人。历任江楚编译官书局总办、江宁商会总理、度支部参议等。辛亥革命后曾任职于北洋政府。为刊刻、收藏、鉴赏名家。有《吴应其年谱》《刘伯宗先生年谱》等。

6. 尚其亨(1859~1920),字惠丞,一字伯恒,号会臣,晚号达庵,奉天海城(今辽宁鞍山)人。隶汉军旗,清朝官员。平南敬亲王尚可喜第七子和硕额驸尚之隆八世孙。光绪十八年(1892)进士。官福建布政使、山东督粮道、山东布政使。经史词章而外,阴阳、医相,绘画、金石,均能窥其深奥。1905年为清政府公派出洋考察。

7. 姚朋图(1872~1921),一作鹏图,字柳屏,一字柳坪,号古风,江苏镇洋(今属苏州市)人。清光绪十七年(1891)举人,曾任知县。收藏家,工篆书,精鉴赏,所蓄多善本。著有《扶桑百八吟》《柳坪词》《古风遗草》等。

8. 林步随(1872~?),字季武,号寄坞,福建侯官(今福州)人。清末翰林。林则徐曾孙,林拱枢孙。光绪二十九年(1903)三甲九十六名进士,散馆授检讨,曾被派往美国任留学生总监督,北洋政府时代曾任国务院秘书长、铨叙局副局长、币制局副总裁、税务专科学校校长等职。北伐战争以后弃官从商走实业救国之路,把一生积蓄的十余万大洋全部投资办了实业。

9. 张伯英(1871~1949),字勺圃、少溥,号云龙山民、东涯老人,室名小来禽馆、远山楼,江苏铜山(今徐州)人。光绪十四年(1888)举人。历任北京政府陆军部秘书、将军府秘书、国务院秘书厅帮办、临时执政府秘书长等。擅书法,精金石碑帖之学。

10. 许宝蘅(1875~1961),字季湘,又作继湘,浙江杭县(今杭州)人。光绪二十八年(1902)举人。曾任学部主事、军机处章京。入民国,历任总统府秘书、国务院秘书,铨叙局局长,内务部司长、次长,北京故宫博文献馆专员、物图书馆副馆长等,1926年后任辽宁省政府秘书长等职。1956年受聘为中央文史研究馆馆员。

11. 梁鸿志(1882~1946),字众异,别号无畏,室名爰居阁、三十三宋斋,福建长乐人。梁章巨曾孙。光绪二十九年(1903)举人,京师大学堂毕业,历任山东高胶道尹公署科长等。民国后,任职于国务院,兼《亚细亚日报》编辑,段祺瑞政府秘书长。1938年南京成立伪维新政府,任行政院长,1940年任汪伪政权监察院长。

12. 李宣龚(1876~1953),字拔可,号墨巢,室名观槿斋,福建福州人。林则徐外玄孙。光绪二十年(1894)举人。曾官湖南桃源知县。“同光体”闽派后期代表人物,与陈宝琛、郑孝胥、陈衍、林纾、严复等交好。后佐张菊生主持商务印书馆,为重要股东之一。家中收藏珍本、墨迹、名画甚多。

13. 沈剑知(1901~1975),名觐安,福建福州人。沈葆桢曾孙,民国时任海军部秘书。解放后任上海文学会委员。工诗、善书画。

14. 林灏深[清末民国],字朗溪,福建侯官(今福州)人。林拱枢孙,林则徐曾孙。清朝末年政治人物。光绪二十一年(1895)中进士,同年五月,以主事分部学习。历官礼部员外郎、军机章京、光绪三十二年(1906)授学部右参议,光绪三十三年(1907)改任学部左参议,宣统三年任弼德院参议。林文忠公祠建造时,捐资三百元。

15. 黄懋谦[清末民国],号默园,福建侯官(今福州)人。师从陈宝琛。书法家。闽派诗坛重要人物。宣统元年(1909)拔贡。历任学部普通司行走、京师大学堂监学、教育部主事、广西巡按使署秘书、政事堂主事。

16. 张元济(1867~1959),字菊生,号小斋,浙江海盐(今属嘉兴市)人。工书法,光绪十八年(1892)进士。官刑部主事,总理各国事务衙门章京。民国曾任南洋公学译书院院长。建国后选为全国人大代表。

17. 刘体智(1880~1963),字晦之,号善斋,安徽庐江(今合肥)人。晚清重臣刘秉章之子,孙家鼐女婿,李经方内弟。曾任晚清户部郎中、大清银行安徽总办、中国实业银行总经理。1935年后闲居上海,专心于金石、文物、古籍的收藏,是著名甲骨、铜器收藏家。著有《说文谐声》等。

18. 江庸(1877~1960),字翊云,号趋庭,室名澹蘯阁,福建长汀(今属龙岩市)人。清末留学日本,早稻田大学政治科毕业,历任法政专校校长,京师高等审判厅厅长,大理院院长,故宫古物馆馆长,朝阳大学校长等职。后任全国政协委员,华东监察委员,上海文史馆副馆长。

题签者简介:褚德彝(1871~1942),原名德仪,字守隅、松窗,号礼堂,别号汉威,室名角荼轩,浙江余杭(今杭州)人。成宪侄。精金石考据,嗜古博物。尤精篆刻,初师浙派,后潜研秦汉鉨印。工画,亦能写梅。

西泠拍卖网上刊载的所有内容,包括但不限于文字报导、图片、声音、录像、图表、标志、标识、广告、商标、商号、域名、软件、程序、版面设计、专栏目录与名称、内容分类标准以及为注册用户提供的任何或所有信息,均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》及适用之国际公约中有关著作权、商标权、专利权及/或其它财产所有权法律的保护,为西泠印社拍卖有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。

未经西泠拍卖网的明确书面特别授权,任何人不得变更、发行、播送、转载、复制、重制、改动、散布、表演、展示或利用西泠拍卖网的局部或全部的内容或服务或在非西泠拍卖网所属的服务器上作镜像,否则以侵权论,依法追究法律责任。特别地,本网站所使用的所有软件归属西泠印社拍卖有限公司所有, 受《中华人民共和国著作权法》计算机软件保护条例及国际版权公约法律保护。除经本网站特别说明用作销售或免费下载、使用等目的外,任何其他用途包括但不限于复制、修改、经销、转储、发表、展示演示以及反向工程均是严格禁止的。否则,本网站将依据《中华人民共和国著作权法》及相关法律追究经济赔偿和其它侵权法律责任。

任何使用者将西泠拍卖网展示的拍品图品及其衍生品用于非商业用途、非盈利、非广告目的而纯作个人消费时和用于商业、盈利、广告性目的时,需征得西泠拍卖网及/或相关权利人的书面特别授权。应遵守著作权法以及其他相关法律的规定,不得侵犯西泠拍卖网及/或相关权利人的权利。