图录号: 711

估价RMB: 120,000-180,000

成交价RMB: 218,500(含佣金)

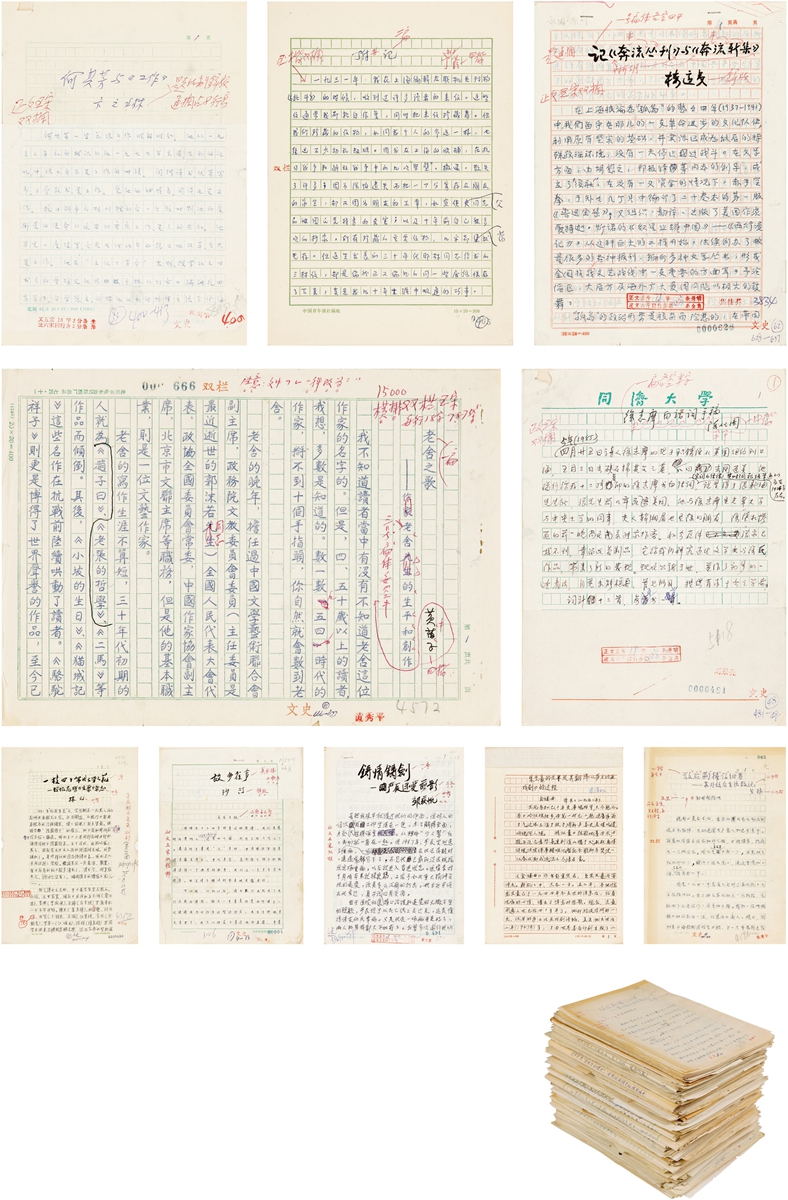

卞之琳(1910~2000)、陆侃如(1903~1978)、丁 玲(1904~1986)、楼适夷(1905~2001)、力 群(1912~2012)、黄苗子(1913~2012)、吴祖光(1917~2003)、陈从周(1918~2000)等 《新文学史料》稿本百种

文稿 约二千二百页

约1978至1994年作

著录:《新文学史料》,人民文学出版社,1978-1994年。

说明:此为丁玲、力群、卞之琳、楼适夷、陆侃如、陈从周、赵家璧、吴朗西、郭绍虞、戈宝权、李霁野、吴祖光、黄苗子、邹荻帆、陈白尘、金性尧、蹇先艾、秦瘦鸥、常任侠等近百家晚年所作文章出版底稿一批,多达100余种2200余页(少量为复写稿)。部分文稿有作者本款。文稿几乎均有编辑所作字词修改及排版批注,并见刊于1978至1994年间的《新文学史料》,修改处与刊本几乎一致,系出版底稿。

具体包括:吴祖光《话说〈沁园春·咏雪〉》(1978)、黄苗子《老舍之歌——老舍的生平和创作》、卞之琳《何其芳与〈工作〉》(1982)、艾芜《往事杂记 桂林》、邹荻帆《铸情铸剑——严辰、逯斐剪影》、陆侃如《忆沅君》(1978)、林元《一枝四十年代文学之花》(1986)、郁飞《杂忆父亲郁达夫在星洲的三年》(1979)、师陀《杂记我的童年》(1983)、陈从周《徐志摩白话词手稿》、陈梦熊《瞿秋白对鲁迅创作长篇小说的关注和期待》25页(1982)、郁风《三叔郁达夫》30页、宋清如《朱生豪的生平及其翻译〈莎士比亚戏剧〉的过程》100页、楼适夷《记〈奔流丛刊〉与〈奔流新集〉》(1985)、裘柱常《追忆〈大陆〉》(1980)、吴朗西《文化生活出版社的创建》(1982)、郭绍虞《关于文学研究会的成立》(1980)、戈宝权《谈史沫特莱回忆鲁迅的文字》(1980)、李霁野《忆冯雪峰同志》(1982)、沙汀《故乡往事》(1986)、季镇淮《回忆王瑶学长》(1990)、戈扬《敌后荆榛仔细看》、常任侠《永念诗人和考古学家郭沫若先生》(1982)、钟敬之《延安鲁艺概貌侧记》(1981)、罗念生《忆诗人朱湘》28页(1982)、冀访《初见和永诀》11页(1987)、常风《回忆叶公超先生》28页(1993)、袁世硕《缅怀冯沅君师》19页、王士菁《他手中真的捏著一团火》8页(1992)、唐湜《缅怀诗人曹辛之(杭约赫)》10页、黄源《左联与〈文学〉》(1979)、罗暟岚《朱湘的书籍》3页(1982)、孙席珍《鲁迅赠日本友人诗》15页(1978)、周全平《驳斥和纠正周华鬘对于周全平的一切污蔑不实之词》(1980)、孙谦《第一次下乡》(1981)、陈沂《1931-1932年的北方左翼文化活动》(1979)、陈白尘《追怀叶圣老》(1988)、魏荒弩《记以滔》(1990)、李何林《周作人年谱序》(1985)、瞿独伊《怀念父亲》(1980)、王亚平《赵树理的创作生活》(1979)、任钧《杨骚选集序》(1986)、郑效洵《最初十年间的人民文学出版社》(1990)、梅益《关于〈上海一日〉》(1980)、吴奚如《难忘的亲切教导》(1980)、陈荒煤《荒煤日记选》(1988)、孙中田《〈子夜〉出版前后》(1980)、鹤西《“和而不同”——圣陶先生给我的印象》、姜椿芽《孤岛时期上海的戏剧运动》、胡寒生《追忆杨刚》、金性尧《〈鲁迅风〉掇忆》、吴奔星《〈小雅〉诗刊漫忆》、冯润璋《我记忆中的左联》(1979)、蹇先艾《我的老友和畏友》(1983)、叶籁士《回忆语联》(1982)、秦瘦鸥《王统照与〈七月〉》(1980)、杨郁《胡山源生平与创作年表》、车辐《抗敌文协与李劼人》(1991)、赵家璧《〈中国新文学大系〉日译本的苦难历程》(1985)、叶君健《在一个古老的大学城——剑桥》、林艾园《赠上海图书馆郁达夫致王映霞函件真迹序》(1981)、穆欣《孟超〈李慧娘〉冤案始末》、张白山《我所知道的郁达夫》(1982)、蒋天佐《上海孤岛时期文学工作回忆片断》(1980)、力群《你永远活在我们心中——吊念胡风先生》、田涛《悼念沈从文先生》(1988)、丁景唐《从老舍〈骆驼祥子〉原稿的重新发现谈起》、赵飒《回忆闻一多先生殉难前后的一些日子》、罗铁鹰《回首话〈战歌〉》(1982)、田仲济《沉樱去台湾以后》、钦文《鲁迅和陶元庆》(1978)、唐诃《记熔炉社与文地社》(1984)、陆晶清《追忆许梅》(1982)、尚钺《〈狂颷〉琐忆》(1981)、陆诒《忆任叔同志》、李野光《笃挚其情 清明其貌——缅怀冯至先生》(1994)、陈辛仁《北平左联支部的一年》、钟叔河《风萧萧兮洣水寒》(1982)、韦君宜《那几年的经历》、龚明德《〈太阳照在桑干河上〉版本变迁》、罗荪《关于抗战文艺》、许杰《怀念、回忆与崇仰》(1986)、黄药眠《大时代中一个小人物的侧影——自纪篇》、孙玉石《他拥有绿色的永恒》(1990)、锡金《鲁迅为什么不去日本疗养》(1978)、佟荔《从曹禺主演〈财狂〉说起》、黄谷柳《战地日记选》、徐仲年《记敬隐渔及其他》(1981)、顾学颉《记文艺理论家冯雪峰同志》(1994)、杨益言《关于小说〈红岩〉的写作》(1980)、陈北鸥《杂忆郭老在东京》、刘尊棋《北方左联的创建者之一——郑蜀子生平》(1988)、许宝骙《俞平伯先生〈重圆花烛歌〉跋》(1989)、耶林《写给丁玲的四封信》、丁玲《写给丁玲的四封信附记》(1979)、苏金伞《悼念我最尊崇的叶圣老》、胡迈《对郁达夫诗词抄的补正》(1981)、王西彦《向死者告慰》(1978)、朱正《教育人民委员瞿秋白》、华鬘《我和胡也频烈士的一段文字因缘》(附照片、题签各一帧)、陈梦韶《论证鲁迅〈自题小像〉作于南京》(附1979年作信札一通一页)、艾克思《延安文艺运动纪实》(附人民文学出版社审稿意见文稿一页)。

《新文学史料》创刊于1978年,以发表“五四”以来我国作家的回忆录、传记为主,同时刊登文学论争、文艺思潮、文艺团体、文学流派、文学刊物、作家作品等专题数据,刊登有关的调查、访问、研究、考证文章及不易见到的材料等。创刊之际,正是改革开放起始之年。因此,这份刊物在被极“左”路线禁锢几十年后的荒芜的中国文坛上出现,备受关注和重视。茅盾、冰心、丁玲、沈从文等一批老作家几乎无一遗漏地在该刊发表回忆录,是研究中国新文学发展史不可或缺的一份刊物,影响深远。

BIAN ZHILIN, LU KANRU, DING LING, LOU SHIYI, LI QUN, HUANG MIAOZI, WU ZUGUANG, CHEN CONGZHOU, ET AL. AUTOGRAPH MANUSCRIPTS OF THE HISTORICAL MATERIALS OF NEW LITERATURE

About two thousand two hundred pages

Dated circa 1978-1994

Literature: The Historical Materials of New Literature, People's Literature Publishing House, 1978-1994

A4大小(绝大多数)

RMB: 120,000-180,000

西泠拍卖网上刊载的所有内容,包括但不限于文字报导、图片、声音、录像、图表、标志、标识、广告、商标、商号、域名、软件、程序、版面设计、专栏目录与名称、内容分类标准以及为注册用户提供的任何或所有信息,均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》及适用之国际公约中有关著作权、商标权、专利权及/或其它财产所有权法律的保护,为西泠印社拍卖有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。

未经西泠拍卖网的明确书面特别授权,任何人不得变更、发行、播送、转载、复制、重制、改动、散布、表演、展示或利用西泠拍卖网的局部或全部的内容或服务或在非西泠拍卖网所属的服务器上作镜像,否则以侵权论,依法追究法律责任。特别地,本网站所使用的所有软件归属西泠印社拍卖有限公司所有, 受《中华人民共和国著作权法》计算机软件保护条例及国际版权公约法律保护。除经本网站特别说明用作销售或免费下载、使用等目的外,任何其他用途包括但不限于复制、修改、经销、转储、发表、展示演示以及反向工程均是严格禁止的。否则,本网站将依据《中华人民共和国著作权法》及相关法律追究经济赔偿和其它侵权法律责任。

任何使用者将西泠拍卖网展示的拍品图品及其衍生品用于非商业用途、非盈利、非广告目的而纯作个人消费时和用于商业、盈利、广告性目的时,需征得西泠拍卖网及/或相关权利人的书面特别授权。应遵守著作权法以及其他相关法律的规定,不得侵犯西泠拍卖网及/或相关权利人的权利。